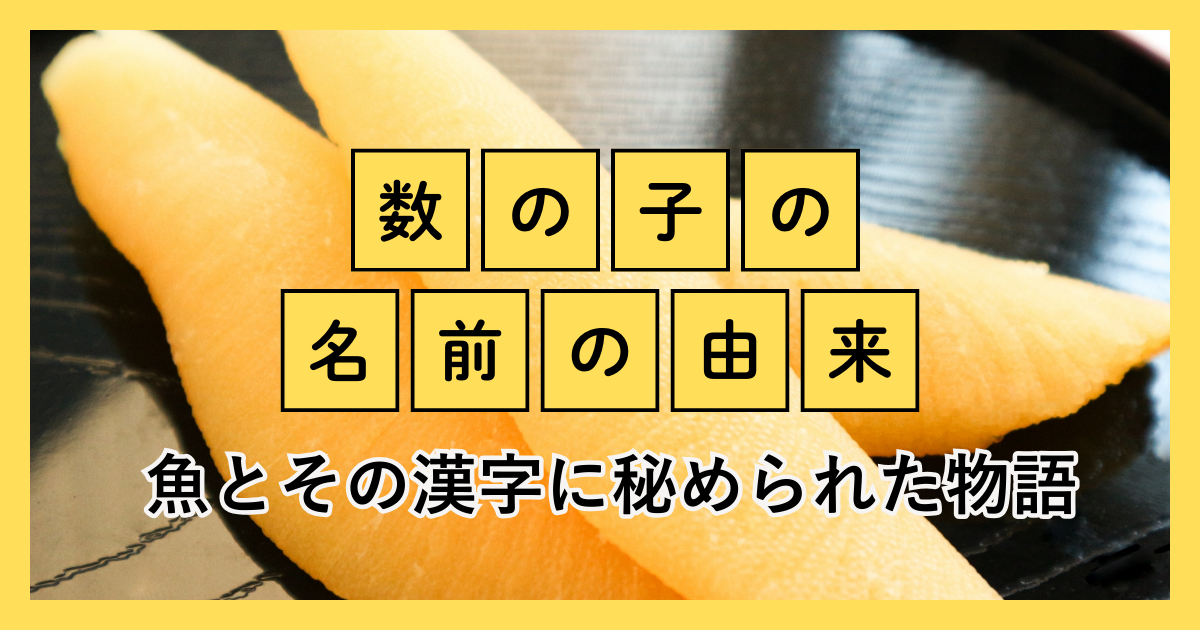

おせち料理の定番!

数の子について皆さんはご存じでしょうか?

現在では、回転寿司チェーン店で、季節関係なくお見掛けしますね。

今回は数の子にまつわるエピソードをまとめてみました。

数の子の正体について調査してみましょう!

漢字の示す魚の意味や種類についてや、数の子っていったい何からできているの?など

そんな素朴な疑問について紹介します。

数の子の起源

数の子の起源は、はるか昔。

日本の中で、数の子が登場したのは、450年以上昔です。

室町時代まで歴史はさかのぼります。

室町幕府13代将軍足利義輝に数の子が献上された記録が残っているからです。

数の子は、粒の多さから子孫繁栄を連想されることから、「縁起物」として、幕府にも好かれました。

交通手段が少しずつ発達していく中、数の子は、現在の福井県(敦賀)から京都に入り、宮中や幕府の料理人に広まったと言われてます。

江戸幕府に移ります。

暴れん坊将軍!としても、有名な江戸幕府8代将軍徳川吉宗が「正月だけは、富める者も貧しい者も同じものを食べて祝って欲しい」と数の子を広めたという説が残ってます。

この頃の数の子は、干した(干物)数の子が一般的でした。

今の数の子が製造され始めたのは、1900年代(明治時代30年代以降)です。

時代によってこんなにも食べ方や食べられる層(対象人物)も変化するのですね!

数の子は奥が深い!

数の子の漢字が示す魚の種類と意味

数の子は、ニシンから出来ています。

ニシンの漢字表記の「鰊」は「東にある魚」という意味からです。

また、ほかにも、ニシンの漢字表記は、「鯡」の字が当てられることがあります。

これは江戸時代に蝦夷地の唯一の藩である松前藩が米の代わりに年貢としてニシンを徴集していたからです。

「魚に非(あら)ず、米なり」といわれたように魚ではない扱いであったことに由来します。

ニシンはかつて、カド(鰊)と呼ばれていました。

カド(ニシン)の卵ですので、「カドの子」と人々から愛されてきました。

呼ばれる過程の中で、方言やなまりが出てきました。

その後、「数の子」に定着したという説があります。

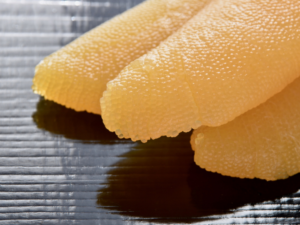

数の子って何?

数の子の正体は、魚の卵です!

ニシンの卵と言われています。

しかし、お店で販売されている数の子は、塩漬けされるので、気を付けましょう。

上手な塩抜きが必要です。

食べ方としては、お刺身(生のまま)食べるもよし。

醤油などで味付けしても、美味しく食べられますね。

数の子は、栄養素がたっぷり入った健康食としても、注目の的です!

数の子ってそんなに、健康的なの?と疑問に思う人も居るのでは?

実は、EPAとDHAが豊富なことをご存じでしょうか?

一般的に、DHAは青魚に多く含まれてます。

青魚より数の子の方が上回ってるんです!

体にもたらす効果はこちら!

- 老化防止

- 動脈硬化予防

- 血流の改善

- 生殖機能向上

由来となる魚の特徴は?

それでは、数の子の原料である、ニシン。

ニシンについてお話ししましょう。

ニシンの特徴は、多くの卵を産むことができる魚です。

そのニシンから出来る数の子は「子孫繁栄」や「子宝の象徴」とされてきました。

「ニシン」を「二つの親」とイメージすることで、数の子を食べると、元気な子が生まれ、代々栄えるように!と願いを込めたそうです。

こじつけのような気がしますが、数の子が美味しいことには間違いありません。

美味しくて、栄養素もある食品という事で、2024年の現在でも、おせち料理の定番として親しまれてきました。

まとめ

今回は数の子に秘められたエピソードを紹介してきました。

- はじめて、数の子が出てきたのは、450年前以上昔。

- 室町時代13代将軍に献上されたのが書物に残ってます。

- 庶民に数の子が定着するきっかけは、江戸時代。

- 当時は、干した魚として食べられていました。

数の子の原料でもある魚は、ニシンということもわかりましたね!

- ニシンを漢字で表記すると「鰊」「鯡」の2種類があります。

- まず「鰊」の由来は、東の魚という意味が含まれてます。

- 江戸時代に蝦夷地の唯一の藩、松前藩に鯡(ニシン)が年貢として使われた

- ニシンは、粒の数が多い、たくさんの子供を産む魚

- 子孫繫栄!として縁起物に定着

- ニシン(二人の親)という意味を込めて、子宝の繁栄という意味もある

数の子は、おせちの定番料理。食べ方や注意点を見てみましょう。

- 塩漬けされているので、塩抜きが必要

- 食べ方としては、お刺身(生)か醤油漬けが美味しい!

- EPAとDHAが豊富(青魚より上回る)

- 魚の卵なので、コレストロールは高い!

意味を知ったうえで、数の子をみると、より美味しく感じられませんか?

健康面でも、需要のある数の子!

是非とも、食べてみてください~。